Samstag, Juni 30, 2012, 21:07 - BÜCHER

... zwei Gemälde, Lebensmittel, Benzin und Gold organisierte Egon einen deutschen Lastwagen. „Um Mitternacht holt er uns ab.“Fieberhaftes Packen. Sämtliche Wertsachen kamen in grosse Kisten, sogar Bettwäsche und Bilder. Dann sassen wir da und warteten. Matratzen und Kissen, auf denen ich im Lastwagen liegen sollte, standen bereit. (Ich war noch nicht vollständig genesen.)

Gegen zwei Uhr nachts kam dann ein kleinerer Wagen. Alles wieder umladen. Eine Familie eine Kiste und pro Kopf vier Koffer, lautete die Anweisung.

Wir packten um und warteten.

Der Morgen dämmerte. Kein Wagen in Sicht. Während es nur zögerlich Tag wurde, öffnete ich die Kisten und stellte alles wieder in die Wohnung zurück, wie es zuvor gewesen war. Bilder, Tischdecken, Vasen. Als wäre nichts geschehen, als bereitete ich mich nicht darauf vor, für immer fortzugehen und mein Zuhause dem zu überlassen, der es betrat und in Besitz nehmen würde.

Hinter den heruntergelassenen Rollos zündete ich die Lampen an und ging durch die Zimmer. Alles war in Ordnung, auch die Küche.

Ich wusch die Kaffeetassen ab und stellte sie in den Schrank. (Die Koffer standen draussen vor der Tür, sie enthielten grösstenteils schon die persönlichen Sachen.)

Morgens um sieben erschien verschwitzt und nervös Egon: Auch dieser Wagen würde nicht kommen. Er hatte einen Karren organisiert.

Alles umpacken und den Karren in dreissig Minuten beladen mit dem, was aus zwei Wohnungen und für fünf Personen hineinpasste, und so, den Karren schiebend, begaben wir uns zum Bahnhof, um noch im Flüchtlingszug mitgenommen zu werden. (Die zuvor eingepackten Sachen hatte ich nur noch wegschmeissen können, die Schachtel mit den Fotos fiel auseinander, die Bilder lagen überall verstreut, auf dem Boden, auf dem Tisch, auf dem Diwan; die Sonne brannte scharf und erbarmungslos herein.) János sagte nicht viel. Er war mürrisch und verschlossen. Auch beim Packen mischte er sich nicht ein. Er half aber auch nicht.

Am Bahnhof herrschte

ein unbeschreibliches Chaos. Quer über den Bahnhofsplatz bewegte sich eine endlose Kolonne von Militärwagen. Kein Flüchtlingszug in Sicht. Unser Hab und Gut luden wir in einem der Warteräume ab, zwischen zerbrochenem Glas und Mauerschutt.

Mein Vater sagte, er sei hungrig, auf dem Weg habe er einen Obststand gesehen, er wolle zurück in die Stadt, um ihn wiederzufinden. Und er ging.

Egon und Irénke hielten Ausschau nach einem motorisierten Gefährt, sie nahmen ihre Sachen sicherheitshalber gleich mit, auf dem Karren; falls sie einen Platz ergatterten, würden sie uns hinterherfahren. Ich passte auf unsere Sachen auf. Janós begab sich nach links zur Bahnaufsicht.

Plötzlich brach ein Höllenlärm los, alle rannten und flohen durcheinander. Ein alter Eisenbahner stand am Bahnsteig und zeigte zum Himmel: „Bomber!“ Dann wurde sein Gesicht kreidebleich: „Da fallen die Bomben, seht!“ Drei kleine Trauben, bestehend aus jeweils drei Pünktchen, sanken über den Häusern herab. Ich rannte zur Bahnaufsicht und fand Janós wieder, Hand in Hand rannten wir zum Luftschutzraum. Wir standen vor einer Art unterirdischem Bunkerkorridor, man musste über eine Eisenleiter in den Schacht hinunterklettern. Die Leute schoben und traten sich wie Tobsüchtige. Da flog eine Maschine unmittelbar über unsere Köpfe hinweg. Ich stand abseits der Menge und starrte wie gebannt auf einen Dreierpunkt, der direkt auf uns niederging. Jemand brüllte wie ein Tier, jetzt ist es aus.

Zum Hinunterklettern war keine Zeit mehr. Janós riss mich an sich, hob mich hoch, warf mich in den Schacht und sprang hinterher. In dem Moment explodierte eine Bombe. Ich stürzte auf die anderen, mit der Hand blieb ich in einem Mauerspalt hängen. Im Grunde hatte mir Janós soeben das Leben gerettet, im wahrsten Sinne des Wortes, denn ich war wie angewurzelt stehengeblieben und hatte nicht einmal mehr versucht, mich zu bewegen. Seltsamerweise habe ich ihm gegenüber nie Dankbarkeit dafür empfunden. Seine Geistesgegenwart hingegen bewunderte ich.

Wir standen in dem engen Betonkorridor, gegen die Wand gedrückt, wir waren sehr viele. Eine heftige Schwäche übermannte mich, ich traute mich nicht, den Kopf zur Seite zu drehen, um nicht hinsehen zu müssen, wer alles draussen geblieben war und nun heruntergebracht wurde, schrecklich zerfetzt und doch noch am Leben. Einer wollte etwas sagen, brachte jedoch nichts heraus. Nur irgendwelche Laute drangen aus ihm hervor, wieder und wieder, ein unverständliches Röcheln. Der Betondeckel des Schachts wurde zugezogen, trotzdem hörte man die Bomben einschlagen, immer wieder … Sie waren sehr nah. Von Zeit zu Zeit erzitterte die Erde um uns. Ein Eisenbahner stand am Bunkertelephon, befahl uns, still zu sein, und rief in den Hörer: „Wir haben Verletzte, schicken Sie bitte die Erste Hilfe!“ Zehnmal hintereinander der gleiche Satz. Dann: „Ich verstehe“, lange Pause, er wartete, aufmerksam. Dann wischte er sich über die Stirn: „Man kann uns nicht helfen.“

Dann machte er sich an einer Vorrichtung zu schaffen, um die Belüftungspumpe in Gang zu setzen. Nichts tat sich. Er mühte sich ab, andere halfen ihm dabei, doch es funktionierte nicht. Man müsse den Betondeckel öffnen, hiess es, denn die Luft im Schacht wurde dramatisch knapper. Wir drohten zu ersticken. (…)

Di erste Gruppe begann, die Leiter hinaufzuklettern. Der Betondeckel lässt sich nicht öffnen. Wir sind begraben. Was jetzt?

Nun machten sich andere an der Pumpe zu schaffen, der Eisenbahner telephonierte. „Es gibt keine Luft! Es gibt keine Luft! Wir sind begraben, wir brauchen Hilfe, wir brauchen Hilfe!“ Dann die Anweisungen: „Nicht sprechen, sich nicht bewegen! So verbrauchen wir weniger Luft. Atmen Sie flach und gleichmässig!“

Wie Heringe standen wir da, ganz still, wir schwitzten und atmeten verzweifelt, denn etwas Luft gab es noch. (Wenn ich jetzt tiefer einatme, halte ich es dann länger aus?) Am schlimmsten war das Telephon. Und in der tödlichen Stille das Röcheln der Verwundeten, der Schweiss. „Wir sind siebzig Personen, zehn, fünfzehn Minuten schaffen wir es noch.“ Dann: „Die Telephonleitung ist tot.“ Er liess den Arm sinken, den Hörer in der Hand.

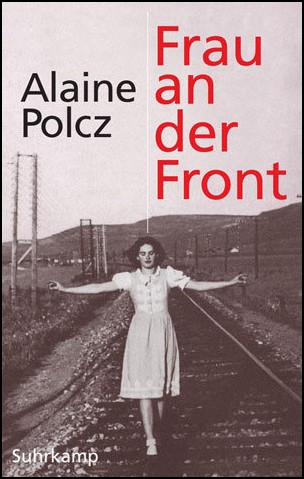

"Im Krieg ist es nicht leicht.

In der Ehe auch nicht.

Ich werde versuchen, Dir davon zu erzählen,

denn einmal muß es ja erzählt werden." - Alaine Polcz

Links: [Perlentaucher] - [Suhrkamp], mit weiterer Leseprobe.