Montag, November 21, 2005, 22:14 - PRESSE

Ebenfalls mit regem Interesse gelesen...Walter Däpp im BUND vom 19.11.2005 (Photos aus meinem Bild-Archiv):

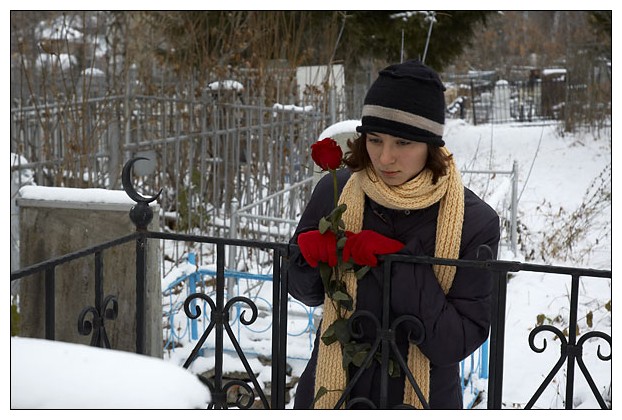

Alles muss schnell gehen – auch nach dem Tod: Im Krematorium Bern finden immer weniger Trauerfeiern statt.

Sie ist schnellebig geworden, unsere Zeit – auch dann, wenn man das Zeitliche segnet: Immer weniger Verstorbene werden mit einer Trauerfeier vom irdischen Dasein verabschiedet und ins Grab geleitet. Ein Augenschein im Berner Krematorium – vor dem morgigen Totensonntag. In der Stadt Bern werden 92 Prozent aller Verstorbenen kremiert. Wie emotionslos, prompt und sauber das vor sich geht, war unlängst an einer öffentlichen Kremationsführung mitzuerleben – mit Christian Gasser, dem Geschäftsführer, und André Michel, dem Ofenwart.

«Der Trend bei den Hinterbliebenen zum Verzicht auf eine Trauerfeier ist leider ungebrochen»: Das steht im Jahresbericht der Bernischen Genossenschaft für Feuerbestattung (BGF), die im Krematorium des Bremgartenfriedhofs jährlich gegen 3000 Einäscherungen vornimmt. Und der Trend hält an, wie Geschäftsführer Christian Gasser sagt: «Früher haben wir jährlich an die 1400 Trauerfeiern durchgeführt, Ende dieses Jahres werden es noch etwa 450 sein. Allein 2004 sank die Zahl der Trauerfeiern von 543 auf 505 – noch bevor die neue Abdankungskapelle in Friedhof Bümpliz in Betrieb genommen wurde.» 2004 nahmen auch die meldepflichtigen Einäscherungen um gut drei Prozent ab, von 2801 (2003) auf 2708.

Viele hätten heute auch «Mühe mit kirchlichen Abdankungen», stellt Gasser fest. Und viele begnügten sich mit einer kurzen Andacht bei der Urnenbeisetzung oder engagierten eine freie Trauerrednerin oder einen Trauerredner. Deshalb hätten auch die beiden Organistinnen des Krematoriums «diversifiziert»: Seit einiger Zeit bieten sie ihre Dienste auch als Trauerrednerinnen an – mit Erfolg.

Als Folge der rückläufigen Zahl an Aufbahrungen und Trauerfeiern verkaufte die BGF 2004 auch viel weniger Blumendekorationen: Nur noch 987 statt 1123 ein Jahr zuvor. Und auch die Vermietung von Urnennischen blieb unter den Erwartungen, während «der Zulauf in das Gemeinschaftsgrab weiterhin enorm war», wie im BGF-Jahresbericht steht. Gasser stellt auch einen «Trend hin zur Urnenfeier» fest. Statt den Leichnam in der Kapelle aufzubahren, werde er öfter schon vor der Feier kremiert. Das hat für die Angehörigen den Vorteil, dass sie die Urnenbeisetzung gleich im Anschluss an die Feier durchführen können. Rund zwei Drittel der Feiern im Krematorium Bern sind heute Urnenfeiern, nur noch ein Drittel der Angehörigen nimmt in der Kapelle vom eingesargten Verstorbenen Abschied. «Auch das ist ein Zeichen der Zeit», findet Gasser. Er beobachtet beides: «Einerseits das sehr emotionale Verabschieden eines Verstorbenen, andererseits aber auch den absoluten Trend zum Entsorgen.» Auch in der Gesamtkirchgemeinde Bern stellt man fest, dass sich die Abdankungspraxis gewandelt hat – «hin zu mehr Individualismus, ohne Kirche, ohne Öffentlichkeit, völlig anonym».

Viele Hinterbliebene seien heute auch kostenbewusst, sagt Christian Gasser. Immer öfter erkundige man sich bei der BGF nach dem Preis für eine Kremation («sie kostet 550 Franken, ohne Urne 513 Franken»). Und hie und da komme es auch vor, dass Angehörige sich über das ihrer Ansicht nach unnötige Aufbahren der Toten ärgerten, doch: «Zwischen Todeszeit und Einäscherung gilt eine Sperrzeit von 48 Stunden – da muss man die Toten irgendwo aufbahren.»

Nicht jeder Geschäftsbereich der BGF ist aber rückläufig, wie Gasser sagt. So würden im Krematorium immer mehr «Nachgeburten und nicht infektiöse Amputate» verbrannt, die von Spitälern «in chlorfreien Plastikkübeln» angeliefert würden und «als Füllauftrag» willkommen seien. «Es sind über zehn Tonnen pro Jahr», sagt er, «abgerechnet wird per Kilo.» Im Jahresbericht ist das so vermerkt: «Im Segment Amputate-Einäscherung stieg die Verarbeitungsmenge immerhin von 9,3 Tonnen auf 10,3 Tonnen oder um 11 Prozent.»

Übrigens: Im Krematorium würden «keine strahlenverseuchten oder hochinfektiösen Leichen» verbrannt. Und «aus Umweltschutzgründen» werde demnächst die Rauchgasreinigung saniert.

«Der Ofenwart zeigt, wie die Einfahrt geht»

Emotionen haben da keinen Platz. Ofenwart André Michel öffnet den Sargdeckel am Fussende der Leiche um Handbreite und schiebt ein Tontäfelchen mit der Kremationsnummer hinein – zwecks späterer korrekter Zuordnung der Asche. Dann lässt er den Sarg per Knopfdruck «einfahren»: Das Ofentor öffnet sich, der Sarg gleitet wie auf Schienen in die glühend heisse Öffnung. Und bevor es sich wieder schliesst, das Tor, bringt ein Ventilator die Flammen zum Züngeln.

Der «Haupteinäscherungsprozess» dauert, bei rund 800 Grad, eine bis eineinhalb Stunden, manchmal auch länger – dann zum Beispiel, erklärt Christian Gasser, «wenn der Sarg aus Massivholz oder der Leichnam überdurchschnittlich massig» sei, oder wenn gewisse zu Lebzeiten eingenommene Medikamente die Brennbarkeit der Leiche beeinträchtigten. Zugelassen sind Särge aus Fichte, Tanne und Pappelholz, sagt Gasser – wenn nicht «ein in Massivholz angelieferter Leichnam aus Gran Canaria oder so» eine Ausnahme rechtfertige.

Christian Gasser, 57-jährig, ehemaliger Bankangestellter, ist seit neun Jahren Geschäftsleiter der Bernischen Genossenschaft für Feuerbestattung (BGF). Und den Vorgang des Kremierens von Leichen erläutert er jetzt auch so, wie er früher wohl Zahlen analysiert hat: nüchtern, schnörkellos – so, als kommentierte er den Geschäftsgang eines ganz gewöhnlichen Unternehmens. Die Kunden dieses Unternehmens sind nicht die Verstorbenen oder ihre Angehörigen, sondern vierzig Bestatter. Sie haben rund um die Uhr Zugang zu den 33 Aufbahrungskabinen und zum Kühlraum «für Särge, die bereits riechen», wie Gasser sagt. Im Moment sind nur neun Kabinen belegt, doch manchmal, etwa während Festtagen, sei hier Hochbetrieb: «Da müesse mer aube luege, dass mer düre möge.» Denn hier gebe es «keine industrielle Verarbeitung», betont Gasser: «Bei uns wird tagfertig gearbeitet.»

.....................

.............................

.............................Die übliche Aufbahrungszeit beträgt drei Tage – «das sollte ausreichen, um die Formalitäten zu erledigen und Todesanzeigen aufzugeben». In den Aufbahrungskabinen ist es kühl – zwischen 11 und 14 Grad. Und das Trennglas zwischen den Besucherzonen und den aufgebahrten Verstorbenen ist nicht so unverrückbar, wie es scheint. «Angehörige, die zum Sarg möchten», verspricht Gasser, «können sich bei uns im Büro melden.»

Beim Aufbahren der Toten stellt Gasser fest, dass man «immer mehr vom Leichenhemd wegkommt». Die Toten würden meist in Strassenkleidern bestattet – «in Kleidern, die ihnen zu Lebzeiten lieb gewesen sind». Nur Schuhe würden nicht toleriert – dies gäbe «beim Einäschern Probleme mit dem Umweltschutz». Herzschrittmacher seien vom Arzt zu entfernen, weil sonst «giftige Dämpfe durchs Kamin entweichen». Und auch «punkto Sargzugaben» sei nicht alles erlaubt: «Teuren Schmuck vernichten wir nicht. Haustiere kremieren wir nicht. Auch dem Wunsch, einen Toten samt Bassgeige einzuäschern, haben wir nicht entsprochen. Und als man einem Verstorbenen eine Flasche Wein mitgeben wollte, lehnten wir ebenfalls ab: Geschmolzenes Glas setzt sich im Ofen fest.»

Die oft nach Kremationen zurückgebliebenen künstlichen Hüftgelenke würden übrigens umweltgerecht rezykliert: Das hochwertige Material werde gesammelt, nach Holland geliefert, dort sortiert «und dann in Schweden unter anderem zu Schiffschrauben verarbeitet», berichtet Gasser.

Er führt nun ins Ofenhaus – ins «Herzstück des Krematoriums». Und sagt: «Herr Michel, unser Ofenwart, zeigt nun, wie die Einfahrt geht.» Er, André Michel, 57-jährig, einst Bauspengler, Seefahrer, Lüftungsmonteur und Speditionsangestellter, ist seit neun Jahren im Krematorium tätig und tut dies beeindruckend natürlich und emotionslos. «Anders», sagt er, «ginge es nicht. Sonst könnte ich nach Feierabend nicht abschalten, ginge kaputt. Ich sage mir immer wieder, dass ein Leichnam kein Lebewesen mehr ist, nur noch etwas Totes – etwas, von dem die Seele schon gegangen ist.» Alle müssten einmal «diesen Weg gehen». Doch inzwischen glaube auch er, «dass es «nach dem Tod nicht fertig ist, sondern irgendwie weitergeht».

«Eingefahren» werde «immer Kopf voran», sagt Ofenwart Michel. Und gesteuert werde «der Einäscherungsprozess von diesem Pult aus». Über einen Spiegel prüfe er stets die Kamine: «Wenn es raucht, blinkt auf dem Schaltpult eine Alarmlampe auf.» Nach dem Haupteinäscherungsprozess werde die Asche zur Nachverbrennung in den Ofen im Untergeschoss gestossen – «mit däm Stünggu abeputzt», wie Michel zeigt. Doch sonst sei die Kremation «ein geschlossener Prozess», der nur durch kleine Gucklöcher kontrolliert werde. Meistens befänden sich «zwei Körper im Ofen – einer in der Haupteinäscherung, einer in der Nachverbrennung». Und: Wenn ein Sarg einmal drin sei, sei er drin, dann sei der Prozess «nicht mehr zu stoppen».

Zum Zerkleinern und Mahlen der ausgeglühten und abgekühlten Asche zieht sich Michel Hut und Staubmaske an. Und bevor er die – noch mit vielen groben Rückständen durchsetzte – Asche in die Mühle schüttet, sucht er nach zurückgebliebenen Hüftgelenken und dergleichen. Die Sargnägel und weitere metallene Gegenstände zieht er mit einem Magneten heraus. Nach dem Mahlen füllt er die feine Asche in eine der bereitgestellten Urnen – samt Keramikplättchen mit der Kremationsnummer des Toten. Es gibt Tonurnen, Kupferurnen, Holzurnen und Biournen. Michel kennzeichnet sie mit einem Urnenzeugnis, «einer Art Lieferschein». 98 Prozent der Urnen würden später von den Bestattern abgeholt, zwei Prozent von den Angehörigen. Und einige verschicke man per Post.

Michel erläutert die Vor- und Nachteile der einzelnen Urnen und betont, dass die Asche nur in Urnen abgegeben werde – «also nicht in Plastiksäcken oder so». Die Asche sei «in der Regel grau», hie und da aber auch rötlich, bläulich oder grünlich – «wohl als Folge gewisser Medikamente, die der Tote einst eingenommen hat». Die Frage etwa, ob nicht Kartonsärge besonders kostengünstig und praktisch seien, verneint er: «Nein. Sie fackeln ab wie Zunder. Deshalb ist eine Sonderkremation nötig, mit Holzpalett.» Und auf die Energiefrage angesprochen sagt er, man sei bestrebt, die drei Öfen nie ganz abkalten zu lassen. Gut sei es, wenn sie bei Arbeitsbeginn am Morgen jeweils «noch um die 600 Grad» abgäben – da könne man sogleich wieder «einfahren».

Nach der Führung meint eine der Teilnehmerinnen, eine Krankenschwester, sie sei «beeindruckt von diesen Männern»: Es sei in Ordnung, dass diese schwierige Arbeit für sie keine emotionale Sache, sondern «ein technischer Ablauf» sei. Auf eine andere Besucherin hat «alles völlig selbstverständlich und natürlich gewirkt»: Die Angestellten im Krematorium hätten «ja wirklich nur noch mit dem Körper der Verstorbenen zu tun – nicht mehr mit den Menschen».

Geschäftsführer Christian Gasser nickt. Nach der Führung trinkt er in der Krematorium-Kantine einen Espresso, raucht eine Zigarre, «Orient Express, Grand Luxe Churchill» – und meint: «Unser Geschäft ist ein Geschäft wie jedes andere – fast wie jedes andere. Wir müssen aber emotionslos an die Sache herangehen, Abstand halten. Sonst geht es nicht.»

.................

................

................